令和 6年07月01日

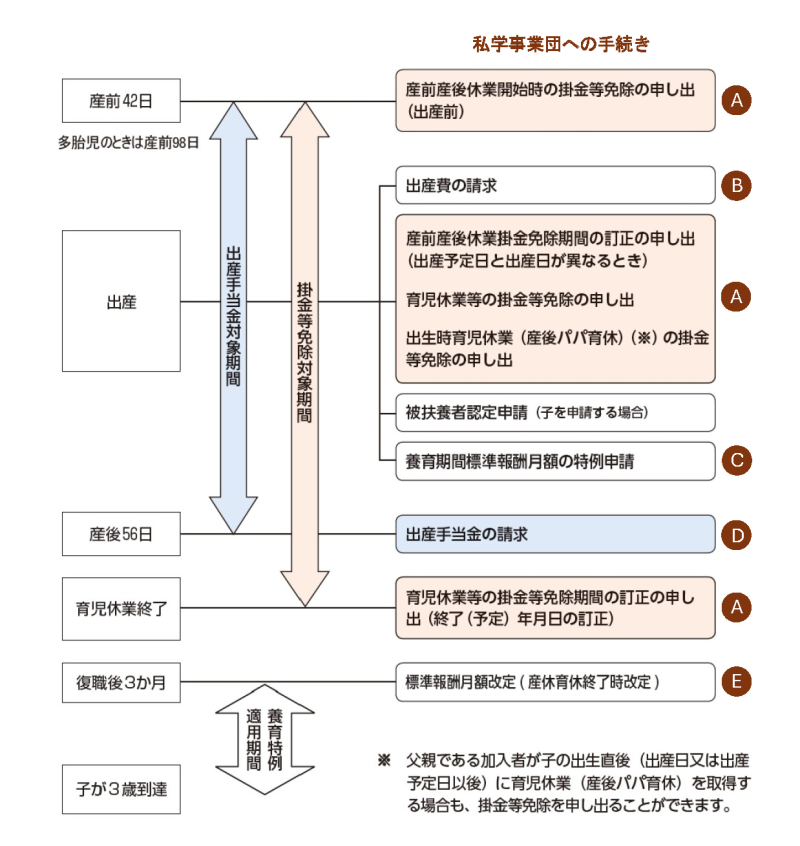

加入者が出産する場合や、子を養育する場合は、図のような手続きが必要です。

産休・育休等掛金等免除の申し出(A)

休業を開始したら、「産前産後休業・育児休業等掛金等免除申出書」を学校等を通して提出してください。

産前産後休業中及び育児休業中であれば、報酬の有無にかかわらず、子が3歳に達するまで申し出により免除となります。

出産費の請求(B)

加入者(任意継続加入者も含みます)が医療機関等に出産費の受け取りを委任することにより、加入者の窓口での負担額が出産費相当額を差し引いた額となる方法があります(直接支払制度)。

この他、受取代理制度や、私学事業団に学校等を通して請求する方法があります。

養育期間標準報酬月額の特例申請(C)

この申請をすると、3歳未満の子の養育期間中に、報酬の減額により標準報酬月額が下がった場合、加入者からの申し出により、養育開始日(通常は出生日)の前月の標準報酬月額が、将来の年金を算定する際に保障されます。標準報酬月額の改定に該当する、しないに関わらず、子の出生に合わせて養育する加入者が父親の場合も申請できます。

「養育期間標準報酬月額特例申請書」を学校等を通して提出してください。

出産手当金の請求(D)

出産のために休業(欠勤)し、その休業期間中の報酬が減額又は無給となった場合に、報酬の補塡を目的として支給されます。「出産手当金請求書」を学校等を通して提出してください。

実際の出産日が出産予定日より遅くなった場合も、その間の給付を受けることができます。要件を満たせば、任意継続加入者も請求することができます。

標準報酬月額改定(産休育休終了時改定)(E)

次の1から3すべての要件に当てはまる場合に、復職月から4ヶ月目に標準報酬月額を改定することができます。

届け出は、産休・育休終了者用の「標準報酬月額改正届」を使用してください。

- 産前産後休業を終了した時点又は育児休業を終了した時点で3歳未満の子を養育している

- 復職月から3ヶ月間の報酬の平均額に1等級以上の増減がある

- 本人が改定を希望している(標準報酬月額が下がる場合、掛金等は下がるが、短期給付の額も低くなるため)

English Guide

English Guide サイトマップ

サイトマップ