令和 6年11月29日

加入者や被扶養者が出産したときに次の給付が支給されます。

正常の出産に限らず、妊娠4ヶ月(85日)以上であれば、死産・流産などの異常分娩や母体保護法に基づく人工妊娠中絶でも支給されます。

加入者が出産した

- 出産費

1.産科医療補償制度の対象分娩であるとき 500,000円

2.産科医療補償制度の対象分娩でないとき 488,000円 - 出産費付加金 50,000円

(注釈)

令和5年3月31日までの出産の場合で、産科医療補償制度の対象分娩のときの支給額は420,000円、産科医療補償制度の対象分娩でないときの支給額は408,000円となります。

被扶養者が出産した

- 家族出産費

1.産科医療補償制度の対象分娩であるとき 500,000円

2.産科医療補償制度の対象分娩でないとき 488,000円 - 家族出産費付加金 50,000円

(注釈)

- 双子の場合は2人分、三つ子の場合は3人分の出産費と出産費付加金又は、家族出産費と家族出産費付加金が支給されます。

- 令和5年3月31日までの出産の場合で、産科医療補償制度の対象分娩のときの支給額は420,000円、産科医療補償制度の対象分娩でないときの支給額は408,000円となります。

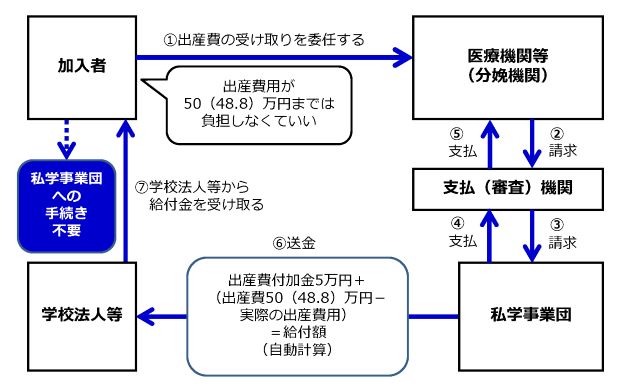

「直接支払制度」を利用する場合

「直接支払制度」は、加入者が出産費・家族出産費の請求・受け取りを医療機関等に委任することにより、出産費・家族出産費の額(50万円又は48.8万円)までの費用を私学事業団が直接医療機関等に支払う制度です。「直接支払制度」を利用すると、出産費用のうち50万円(又は48.8万円)までは窓口で負担しなくて済むことになります。

「直接支払制度」を利用する場合は、私学事業団への請求手続きは不要です。医療機関等の窓口でマイナ保険証等を提示し、手続きを行なってください。

また、出産にかかった費用が50万円(又は48.8万円)未満の場合についても、医療機関等からの請求に基づいて出産費・家族出産費との差額が出産日から3ヶ月前後で自動的に決定され、学校法人等を通して加入者へ支給されます。同様に出産費付加金・家族出産費付加金も出産日から3ヶ月前後で自動的に決定して支給されますので、請求手続きは不要です(任意継続加入者の場合は、任意継続加入者登録金融機関口座に送金されます)。

(注釈)

令和5年3月31日までの出産の場合で、産科医療補償制度の対象分娩のときの支給額は420,000円、産科医療補償制度の対象分娩でないときの支給額は408,000円となります。

直接支払制度の流れ

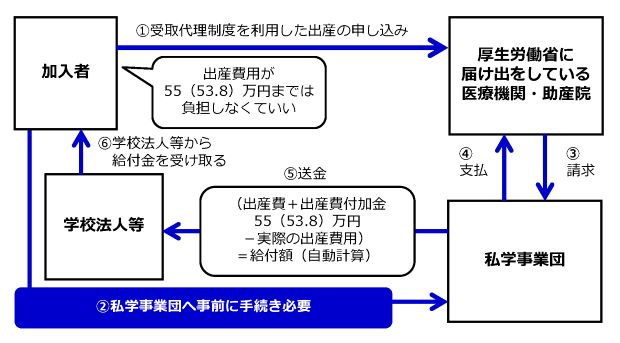

「受取代理制度」を利用する場合

医療機関等を受取代理人として、出産日の2ヶ月前以降に「出産費 出産費付加金・家族出産費 家族出産費付加金申請書(受取代理用)」を加入者が私学事業団に提出(学校法人等の証明は不要)することにより、私学事業団から医療機関等に出産費(付加給付金を含みます)等を直接支払う制度です。

私学事業団は、受取代理制度を利用することを受け付けた旨の通知書を医療機関等に通知します(受取代理制度にかかる通知の手続きは約1ヶ月程度を要しますので、医療機関等が出産前の確認を要する場合は早めに手続きしてください)。

利用できる医療機関等が限られます(厚生労働省に届け出をしている医療機関等でのみ利用可能です)。

「受取代理制度」を利用する場合、加入者が私学事業団へ直接請求手続きを行なうため、学校法人等から私学事業団への請求手続きは不要です。

受取代理制度の流れ

(注釈)

(注釈)

令和5年3月31日までの出産の場合で、産科医療補償制度の対象分娩のときの支給額は470,000円、産科医療補償制度の対象分娩でないときの支給額は458,000円となります。

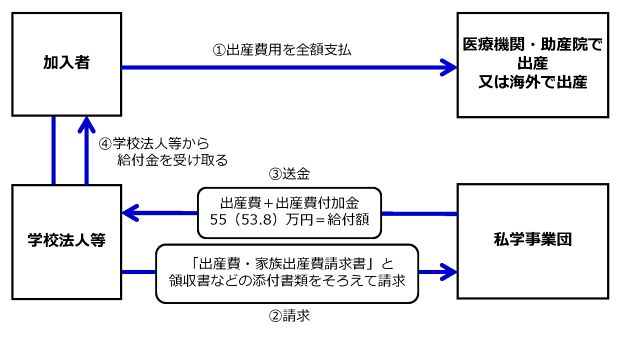

直接支払制度・受取代理制度を利用しないとき

海外で出産した場合や直接支払制度を利用しない場合は、出産後に私学事業団へ請求してください。

請求に必要な書類

添付書類

海外で出産した場合

- 海外で出産した旨の加入者の口述書(署名のあるもの)

(注釈)

出産した人の名前、出産年月日、出産した国について記載してください。 - 出産の事実(出生日、出産児数、生・死産の区分)が確認できる医師等の証明、又は公的機関が出生の事実を証明した書面(原本)

- 上記2.の書類を和訳したもの(和訳した人の署名のあるもの)

- 渡航確認書類

パスポート、航空券その他海外に渡航した事実が確認できる書類の写し

(注釈)

出産した人の名前、出産した国への渡航記録が確認できるもの - 調査に関わる同意書

海外出産の事実、内容について私学事業団が当該海外出産を担当した海外の医療機関等に照会することに関する当該海外出産をした人の同意書

(注釈)

必要に応じ医療機関等に確認する場合があります。

国内で出産し、直接支払制度・受取代理制度を利用しない場合

- 医療機関等から交付される直接支払制度を利用していないことを証する書類の写し(「代理契約に関する文書」又は「領収書」)

- 産科医療補償制度の確認書類

2-1.

産科医療補償制度の対象分娩のとき

医療機関等から発行された「産科医療補償制度加入機関のスタンプ」が押印された領収書の写し

2-2.

産科医療補償制度の対象分娩でないとき

「産科医療補償制度の対象分娩でなかった旨を明記した加入者の口述書」(ダウンロードはこちら)

被扶養者になってから6ヶ月以内に出産した場合

被扶養者認定前に加入していた健康保険等からの資格喪失後の出産費(又は出産育児一時金)を支給しない旨の証明書又は

「被扶養者認定前の職業等についての口述書及び資格喪失後の出産費(又は出産育児一時金)の受給権を放棄する旨の口述書」(ダウンロードはこちら)

直接支払制度・受取代理制度を利用しないときの流れ

時効

短期給付を受ける権利は、給付事由が生じた日(医療機関等に医療費を支払った日)の翌日から起算して2年を経過すると時効によって消滅します。

請求漏れがないよう注意してください。

担当部署

業務部 短期給付課

電話:03-3813-5321(代表)

English Guide

English Guide サイトマップ

サイトマップ