- Q1今月結婚しましたが、妻はパートで働いています。被扶養者として認定できますか。必要な添付書類は何ですか。

- Q2子どもが生まれたので被扶養者として認定申請したいのですが、必要な添付書類は何ですか。

- Q3父母とも75歳未満で年金を受給しており国民健康保険に加入しています。私の被扶養者として認定できますか。必要な添付書類は何ですか。

- Q4夫が退職したので夫の被扶養者になっていた子を私の被扶養者にしたいのですが、必要な添付書類は何ですか。

- Q5妻が退職したのですが、被扶養者として認定できますか。必要な添付書類は何ですか。

退職後は任意継続保険制度には加入しません。 - Q6妻も私学に勤務しており、退職後は私学共済の任意継続加入者になっています。妻の失業給付の受給が終了したので、私の被扶養者にしたいのですが、必要な添付書類は何ですか。

- Q7配偶者の母と同居したので被扶養者にしたいのですが、必要な添付書類は何ですか。配偶者の父母とも年金収入のみで国民健康保険に加入しています。また、配偶者は私の被扶養者として認定されています。

- Q8夫の被扶養者になっている子を私の被扶養者に扶養替えしたいのですが、必要な添付書類は何ですか。

- Q9外国籍の家族も被扶養者に認定できますか。必要な添付書類は何ですか。

- Q10妻が正社員で勤めていましたが、退職せずに先月からパートになり、収入が1ケ月あたり8万円ぐらいになります。必要な添付書類は何ですか。

- Q11母(60歳、国民健康保険加入)は遺族年金(150万円)を受給していますが、老齢・退職の年金はありません。必要な添付書類は何ですか。

- Q12妻が雇用保険の適用がある職場を退職しました。被扶養者として認定できますか。なお、妻は66歳で、年金を年間50万円受けています。必要な書類は何ですか。

Q1

今月結婚しましたが、妻はパートで働いています。被扶養者として認定できますか。必要な添付書類は何ですか。

A1

社会保険未加入で、認定要件内の収入であれば被扶養者として認定できます。

この場合は、

- 妻の生年月日及び加入者との続柄

- 婚姻日

- 妻が働いている事業所での収入(収入限度額以内か)

- 妻が当該事業所で社会保険に加入していないこと

を確認します。

提出書類

添付書類

- 妻の戸籍謄本(抄本)(加入者と同居の場合は省略可)又は婚姻届受理証明書(生年月日の記載のあるもの)

- 妻が働いている事業所の事業所証明印のある「年収見込証明書及び社会保険未加入証明書」

「年収見込証明書及び社会保険未加入証明書」(ダウンロードはこちら)

その他

(注釈)

住民票では婚姻日が確認できないため添付書類となりません。

Q2

子どもが生まれたので被扶養者として認定申請したいのですが、必要な添付書類は何ですか。

A2

次の1から4の該当する事項の番号に進んでください。

- 配偶者が加入者の被扶養者である <2-1>へ

- 学校法人等から扶養手当が支給される <2-1>へ

- 1・2に該当しないが、配偶者との収入比較で加入者の方が多い <2-2>へ

- 1から3のすべてに該当しない <2-3>へ

<2-1>

この場合は、配偶者がすでに被扶養者であるか又は学校法人等から扶養手当が支給されているため、加入者の収入の方が被扶養者の収入より多いことが明らかであると考えられますので、

- 子どもの出生日及び加入者との続柄

のみを確認します。

提出書類

添付書類

- 子の戸籍謄本(抄本)(加入者と同居の場合は省略可)又は住民票(加入者が世帯主の場合のみ可・省略可)又は出生届受理証明書(父母の記載のあるもの)

- 学校法人等から扶養手当が支給される場合は、「被扶養者認定申請書」の扶養手当欄の「有」に丸をつけて金額を記入

<2-2>

この場合は、上記2-1の添付書類に加え、加入者の収入が配偶者の収入より多いことを確認するための書類が必要になります。

提出書類

添付書類

- 以下のいずれか1点

・子の戸籍謄本(抄本)(加入者と同居の場合は省略可)

・住民票(加入者が世帯主の場合のみ可・省略可)

・出生届受理証明書(父母の記載のあるもの) - 加入者と配偶者の源泉徴収票の写し又は所得証明書など(配偶者が退職している場合は退職証明書(原本)、離職票(写し)など)

<2-3>

被扶養者として認定できません

Q3

父母とも75歳未満で年金を受給しており国民健康保険に加入しています。私の被扶養者として認定できますか。必要な添付書類は何ですか。

A3

この場合は、

- 父母の生年月日及び加入者との続柄

- 父母の収入の状況(収入限度額以内か)

- 父母のいずれも被用者保険(任意継続を含みます)に加入していないこと

- 加入者が父母を扶養しなければならない理由等

を確認します。

提出書類

添付書類

- 父母の戸籍謄本(父母と加入者が別戸籍の場合は加入者分も必要)(加入者と同居の場合は省略可)

- 父母の最新の年金額改定通知書の写し又は最近年金が決定した場合は年金証書の写し(年金額等の記載のあるもの)

- 父母の国民健康保険の保険証の写し又は資格確認書の写し又は資格情報通知書(資格情報のお知らせ)の写し

- 「被扶養者認定申請書」の加入者と同居・別居欄及び加入者が扶養する理由欄を記入してください。

父母又はそのどちらかを申請する場合は、夫婦相互扶助義務に基づき父母の収入合算額が、それぞれに適用される収入限度額の合算額未満であることと、個々の収入限度額未満であることの両方が認定を受けられる条件となります(以下の<3-1><3-2>参照)。

また、父母の収入合算額が加入者より多い場合には加入者が主たる扶養者ではないと判断し、被扶養者の認定はできません(以下の<3-3>参照)。

上記収入の要件を満たしていても、父母どちらかに被用者保険(任意継続を含みます)の適用がある場合は私学事業団の認定の対象となりません。

<3-1> 父も母も収入が限度額未満の場合

|

父母の収入 |

比較 |

収入限度額 |

|

|---|---|---|---|

|

父62歳 公的年金等 |

170万円 |

< |

180万円 |

|

母61歳 パート収入(公的年金なし) |

80万円 |

< |

180万円 |

|

父母の収入合算額 |

250万円 |

< |

360万円 |

父母の収入は収入限度額未満なので、被扶養者として認定が受けられます。

<3-2> 母の収入は限度額未満、父の収入は限度額以上かつ父母の収入合算額が限度額未満の場合

|

父母の収入 |

比較 |

収入限度額 |

|

|---|---|---|---|

|

父62歳 公的年金等 |

190万円 |

> |

180万円 |

|

母61歳 公的年金等 |

130万円 |

< |

180万円 |

|

父母の収入合算額 |

320万円 |

< |

360万円 |

母の収入は収入限度額未満なので被扶養者として認定が受けられますが、父の収入は収入限度額以上のため被扶養者として認定できません。

<3-3> 母の収入は限度額未満、父の収入は限度額以上かつ父母の収入合算額が限度額以上の場合

|

父母の収入 |

比較 |

収入限度額 |

|

|---|---|---|---|

|

父62歳 公的年金等 |

250万円 |

> |

180万円 |

|

母61歳 公的年金等 |

120万円 |

< |

180万円 |

|

父母の収入合算額 |

370万円 |

> |

360万円 |

母の収入は収入限度額未満ですが、父母の収入合算額(370万円)がそれぞれの収入限度額の合算による収入限度額(360万円)より多いので、父母とも被扶養者として認定できません。

(注釈)

年金以外に収入がある場合はその収入の種類に応じた書類が別途必要となります。

Q4

夫が退職したので夫の被扶養者になっていた子を私の被扶養者にしたいのですが、必要な添付書類は何ですか。

A4

この場合は、

- 子の生年月日及び加入者との続柄

- 夫の被扶養者から外れた年月日(夫の退職日)

- 子の収入状況(子が18歳年度末以上の場合。子の収入が限度額以内か)

を確認します。夫が退職していることから、夫と加入者の収入比較は不要としています。

提出書類

添付書類

- 子の戸籍謄本(抄本)(加入者と同居の場合は省略可)又は住民票(加入者が世帯主の場合のみ可)

- 夫の退職証明書又は離職票の写し(退職日の確認のため)

- 子の収入(所得等)が確認できる書類

(注釈)

子が18歳年度末以上の場合は、収入に関する書類が必要です。

Q5

妻が退職したのですが、被扶養者として認定できますか。必要な添付書類は何ですか。

退職後は任意継続保険制度には加入しません。

A5

<5-1> 雇用保険の適用がない職場を退職した場合

この場合は、妻が退職し雇用保険の適用がなかった(つまり雇用保険を受給しないため、退職後の収入がない)ことから、

- 妻の生年月日及び加入者との続柄

- 妻の退職年月日

- 妻の雇用保険の適用がなかったこと

を確認します。

提出書類

添付書類

- 妻の戸籍謄本(抄本)(加入者と同居の場合は省略可)又は住民票(加入者が世帯主の場合のみ可)

- 妻が働いていた事業所の事業主証明印のある退職証明書及び雇用保険の適用がない旨の証明書

その他

(注釈)

パート・アルバイトについても同様です。

<5-2> 雇用保険の受給を放棄・延長・中断する場合

この場合は、妻が退職した勤務先で雇用保険の適用はあったものの「雇用保険の受給をしないこと、また受給する場合は被扶養者取消の手続きをする」旨の誓約をしていただく必要があることから、

- 妻の生年月日及び加入者との続柄

- 雇用保険関係の書類上で妻の退職年月日

- 雇用保険の受給にかかる誓約

を確認します。

提出書類

被扶養者認定申請書

添付書類

- 妻の戸籍謄本(抄本)(加入者と同居の場合は省略可)又は住民票(加入者が世帯主の場合のみ可)

- 以下のいずれか1点

2-1. 離職票1及び2の写し(省略可)

2-2. 雇用保険被保険者資格喪失確認通知書の写し

2-3. 雇用保険受給資格者証の写し(表裏)又は雇用保険受給資格通知の写し(表裏) - 雇用保険の受給を放棄・延長・中断する旨と、受給する場合は被扶養者の取り消しをする旨の「誓約書」

その他

(注釈)

延長期間終了後、雇用保険を受給する場合は、受給開始日の確認できる雇用保険受給資格者証の写し(表裏)又は雇用保険受給資格通知の写し(表裏)を添付のうえ、「被扶養者取消申請書」をご提出ください。

<5-3> 雇用保険受給予定の場合

この場合は、妻が雇用保険の適用があった職場を退職したことから、

- 妻の生年月日及び加入者との続柄

- 雇用保険関係の書類上で妻の退職年月日

を確認します。

また、雇用保険の受給開始時点で被扶養者の取消に該当するため、被扶養者取消申請書及び雇用保険の受給開始日が確認できる書類(雇用保険受給資格者証の写し(表裏)又は雇用保険受給資格通知の写し(表裏))を提出する旨の誓約をしていただく必要があります。

提出書類

添付書類

- 妻の戸籍謄本(抄本)(加入者と同居の場合は省略可)又は住民票(加入者が世帯主の場合のみ可)

- 離職票1及び2の写し(省略可)又は雇用保険受給資格者証の写し(表裏)又は雇用保険受給資格通知の写し(表裏)

- 被扶養者が雇用保険の受給を開始したときは、被扶養者取消申請書及び雇用保険受給資格者証の写し(表裏)又は雇用保険受給資格通知の写し(表裏)を送付する旨の「誓約書」

「誓約書(雇用保険受給予定の場合の添付書類)」(ダウンロードはこちら)

その他

(注釈)

1. 基本手当日額が3,612円未満の場合は雇用保険受給中でも認定できます。

2. 離職の理由により、給付制限期間がかからない場合がありますのでご注意ください。

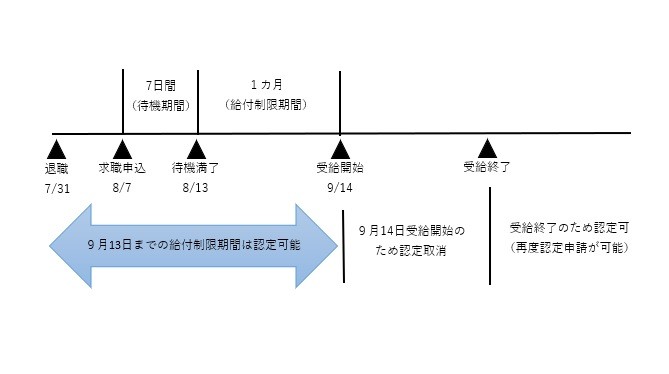

例:妻が自己都合で7月31日に退職し、ハローワークで求職の申し込みを8月7日にした場合

例:妻が自己都合で7月31日に退職し、ハローワークで求職の申し込みを8月7日にした場合

<5-4> 雇用保険受給終了後に認定を受ける場合

この場合は、退職後の雇用保険の受給が終了し、収入がないと考えられるため、

- 妻の生年月日及び加入者との続柄

- 雇用保険の受給が終了したこと

を確認します。

提出書類

添付書類

- 妻の戸籍謄本(抄本)(加入者と同居の場合は省略可)又は住民票(加入者が世帯主の場合のみ可・省略可)

- 雇用保険受給資格者証の写し(表裏)又は雇用保険受給資格通知の写し(表裏)(支給終了が明記されているもの)

その他

(注釈)

1. 給付制限期間中のみの認定を受けていた人が、雇用保険の受給により被扶養者の取消しとなり、受給終了後に再度認定を受けたい場合も、改めて申請となりますので上記の書類がすべて必要となります。

2. 退職後任意継続被保険者であった人が、受給終了により認定申請する場合は、任意継続の資格を喪失した証明書が必要です。

Q6

妻も私学に勤務しており、退職後は私学共済の任意継続加入者になっています。妻の失業給付の受給が終了したので、私の被扶養者にしたいのですが、必要な添付書類は何ですか。

A6

本人の社会保険である任意継続保険が優先されますから、任意継続保険を脱退したことを事由として被扶養者の認定申請をしてください。

この場合は、

- 妻の生年月日及び加入者との続柄

- 収入に関する証明として雇用保険の受給終了

- 妻の任意継続加入者の資格喪失年月日を確認します。

提出書類

添付書類

- 妻の戸籍謄本(抄本)(加入者と同居の場合は省略可)又は住民票(加入者が世帯主の場合のみ)

- 妻の資格証明書(任意継続加入者の資格喪失年月日が記載されているもの)

- 雇用保険受給資格者証の写し(受給終了年月日がわかるもの)

(注釈)

- 任意継続加入者の資格喪失日が被扶養者の要件を備えた日となり、喪失日から30日以内に申請すれば喪失日から認定します。この場合は雇用保険の受給終了は申請事由になりませんので注意してください。

- 収入に関する証明として、雇用保険の適用がない職場を退職した場合は、妻が働いていた事業所の事業主の証明印のある退職証明書及び雇用保険の適用がない旨の証明書が必要です。

- 妻が退職後に国民年金第3号にかかる手続きをしていない場合は、国民年金第3号被保険者関係届も同時に提出してください。

Q7

配偶者の母と同居したので被扶養者にしたいのですが、必要な添付書類は何ですか。配偶者の父母とも年金収入のみで国民健康保険に加入しています。また、配偶者は私の被扶養者として認定されています。

A7

この場合は、

- 配偶者の母と加入者の関係

- 同居したこと、及び同居した日

- 配偶者の父母のいずれも被用者健康保険(任意継続を含みます)に加入していないこと

- 配偶者の父母の収入合計額がそれぞれの収入限度額の合計額未満であり、また配偶者の父が配偶者の母を扶養する状況にないこと

- 加入者が配偶者の母を扶養しなければならない理由

を確認します。

提出書類

添付書類

- 配偶者の母の戸籍謄本及び加入者の戸籍謄本

- 世帯全員の住民票

- 配偶者の父母の最新の年金額改定通知書の写し又は最近年金が決定した場合は年金証書の写し(年金額等の記載のあるもの)

- 配偶者の父母の国民健康保険の保険証の写し又は資格確認書の写し又は資格情報通知書(資格情報のお知らせ)の写し

- 「被扶養者認定申請書」の加入者と同居・別居欄及び加入者が扶養する理由欄を記入してください。

配偶者の母の場合、母の収入が認定要件内であること以外に、加入者と同居していることが要件となります。また、優先して扶養しなければならない人は 1.配偶者の父 2.加入者の配偶者となり、これらの人に被用者保険の適用がなく、これらの人と加入者とで収入の比較をして加入者の方が多いことが認定できる条件となります。(Q3参照)

Q8

夫の被扶養者になっている子を私の被扶養者に扶養替えしたいのですが、必要な添付書類は何ですか。

A8

夫婦共同扶養の原則に基づき年間収入の多い方の被扶養者とすることが原則です。よって、その確認のために年間収入の比較が必要となります。ただし、加入者に扶養手当が支給される場合は収入の比較は省略することが出来ます。

この場合は、

- 子の生年月日及び加入者との続柄

- 子の収入状況(子が18歳年度末以上の場合。子の収入が限度額以内か)

- 加入者の収入が配偶者の収入より多いこと(その子にかかる扶養手当が支給されない場合)

を確認します。

提出書類

添付書類

- 子の戸籍謄本(抄本)(加入者と同居の場合は省略可)又は住民票(加入者が世帯主の場合のみ可・省略可)

- 子の収入(所得等)を証明する書類

(注釈)

子が18歳の年度末以上の場合に必要です。

収入を証明する書類はこちら - 加入者と配偶者の源泉徴収票の写し(年の途中で就職・退職していないもの)又は所得証明書など

(注釈)

扶養手当が支給される場合は、省略が可能です。

Q9

外国籍の家族も被扶養者に認定できますか。必要な添付書類は何ですか。

A9

被扶養者に認定申請する対象者及び加入者の国籍は問いません。ただし、認定対象者が日本国内に居住していること及び加入者と認定対象者の続柄や認定対象者の収入等の確認は必要となります。

提出書類

添付書類

- 申請する被扶養者本人の情報及び加入者との家族関係(親族関係)を証明する書類

- 申請する被扶養者の収入(所得等)を証明する書類

(注釈)

1. 加入者が日本国籍で外国籍の配偶者を申請する場合は、加入者の戸籍に配偶者の氏名、配偶者の生年月日、婚姻日が記載されるので、加入者の戸籍謄本(抄本)で家族関係を証明することができます。

2. 在留カードを持っている被扶養者を申請する場合は、住民票で被扶養者の氏名、生年月日を確認することができます。また、加入者と被扶養者の続柄については、加入者が世帯主の場合で同一世帯の配偶者と子に限り住民票での確認が可能となりますが、加入者が世帯主でない場合や住民票の世帯が別となっている場合、配偶者又は子以外の家族の場合は、別途続柄を確認できる公的な証明書類が必要です。

3. 配偶者又は子以外の被扶養者を申請する場合や、在留カードを持っていない被扶養者を申請する場合は、出身国等の公的機関(又はこれに準ずる機関)が発行した、被扶養者の氏名、生年月日、加入者と続柄が確認できる証明書類が必要です。また、上記注釈1及び2の戸籍謄本(抄本)や住民票で続柄が確認できない場合も、出身国等の公的機関(又はこれに準ずる機関)が発行した、加入者との続柄が確認できる証明書類が必要です。

4. 収入確認の書類については、通常の被扶養者認定申請の場合と同様の書類(年収見込証明書及び社会保険未加入証明書や退職証明書及び雇用保険未加入証明書等)が必要となります。ただし、居住していた国で過去3年間無職・無収入であり、最近来日し非課税証明書等が取れない場合は、パスポートの写し(氏名及び出入国年月日の記載されている箇所)及び、所得証明書が交付されない理由と今後国内外において収入がない旨を記載した口述書(加入者の署名、捺印付き)が必要です。

5. 証明書類等が外国語で記述(記載)されている場合は、日本語訳(翻訳者氏名と押印のあるもの)を必ず添付してください。

6. 上記の証明書類等以外に、扶養状態の有無を確認するため、別途書類の提出を求めることがあります。

その他

(注釈)

外国籍の配偶者が国民年金第3号被保険者に該当される場合、提出が必要です。

なお、「国民年金第3号被保険者関係届」に個人番号(マイナンバー)を記入した人は提出不要です。

Q10

妻が正社員で勤めていましたが、退職せずに先月からパートになり、収入が1ケ月あたり8万円ぐらいになります。必要な添付書類は何ですか。

A10

この場合は、

- 妻の生年月日及び加入者との続柄

- 妻が働いている事業所での収入(収入限度額以内か)

- 妻の事業所にかかる被用者健康保険から外れた日及び今後も当該事業所で被用者健康保険に加入しないこと

を確認します。

提出書類

添付書類

- 妻の戸籍謄本(抄本)(加入者と同居の場合は省略可)又は住民票(加入者が世帯主の場合のみ可・省略可)

- 妻が働いている事業所の事業所証明印のある「年収見込証明書及び社会保険未加入証明書」

「年収見込証明書及び社会保険未加入証明書」(ダウンロードはこちら) - 健康保険の資格喪失証明書(正社員からパートになった日付の確認のため)

その他

(注釈)

退職し、別の事業所でパートをする場合は退職についての書類も必要です。

Q11

母(60歳、国民健康保険加入)は遺族年金(150万円)を受給していますが、老齢・退職の年金はありません。必要な添付書類は何ですか。

A11

この場合は、

- 母の生年月日及び父が亡くなっていること

- 母と加入者の続柄

- 母の収入の状況(収入限度額以内か)

- 母が被用者保険(任意継続を含みます)に加入していないこと

- 加入者が母を扶養しなければならない理由

を確認します。

提出書類

添付書類

- 母の戸籍謄本(抄本は不可です)(氏名・生年月日及び父が亡くなっていることの確認)(加入者と同居の場合は省略可)

- 加入者の戸籍抄本(続柄の確認)

- 遺族年金の最新の年金改定通知書の写し

- 老齢・退職の年金を受給していない理由を「被扶養者認定申請書」の認定対象者の年収見込み額の内訳欄に記入してください。

- 「被扶養者認定申請書」の加入者と同居・別居欄及び加入者が扶養する理由欄を記入してください。

- 母の国民健康保険の資格確認書の写し又は資格情報通知書(資格情報のお知らせ)の写し

(注釈)

母が60歳未満の場合は収入限度額が130万円となり、遺族年金以外の収入を証明する書類も必要です。

Q12

妻が雇用保険の適用がある職場を退職しました。被扶養者として認定できますか。なお、妻は66歳で、年金を年間50万円受けています。必要な書類は何ですか。

A12

この場合は、妻が65歳を超えているため、雇用保険の受給に関して確認は行ないません。

- 妻の生年月日及び加入者との続柄

- 妻の退職年月日

- 退職後の年金額(収入限度額内か)

を確認します。

提出書類

添付書類

- 妻の戸籍謄本(抄本)(加入者と同居の場合は省略可)又は住民票(加入者が世帯主の場合のみ可・省略可)

- 妻が働いている事業所の事業主証明印のある退職証明書

又は離職票1又は2の写し(省略可) - 退職後の老齢・退職の年金改定通知書の写し又は試算票

(注釈)

- 65歳以上の退職の場合は、雇用保険については一時金で支給されるので退職証明書等で退職日の確認をします。

- 65歳未満での退職の場合は、Q5を参照。

- 試算票を提出する際は、年金額決定後に被扶養者になれる収入限度額を超えた場合は、遡って被扶養者の取下げをする旨の誓約書(書式は任意。加入者の記名が必要)も必要です。

担当部署

業務部資格課

電話:03-3813-5321(代表)

English Guide

English Guide サイトマップ

サイトマップ