令和 7年04月18日

受給要件

次の要件をすべて満たしたときに、障害厚生年金の受給権が発生します。

- 初診日が厚生年金の被保険者期間中にあること

- 障害認定日(注釈1)において障害等級3級以上に該当(注釈2)していること

(注釈1)

初診日から1年6ヶ月経過した日又は症状が固定された日(人工透析を開始してから3ヶ月経過日、人工弁やペースメーカーを装着した日、人工肛門の造設や尿路変更術を施してから6ヶ月経過日など)をいいます。

(注釈2)

公的年金制度としての障害等級であり、身体障害者手帳等の障害等級と一致するものではありません。 - 保険料の納付要件を満たしていること(国民年金の障害基礎年金と同じです)

保険料の納付要件はこちら

事後重症による請求

障害認定日において障害等級3級以上に該当しなかった場合でも、その後症状が重くなり、障害等級3級以上の状態になったときは、65歳に達する日の前日までに請求を行なうことができます。なお、保険料の納付要件を満たしていることが必要です。

基準傷病による請求

厚生年金の被保険者である間に初診日がある傷病(「基準傷病」といいます)による障害と、それ以外の傷病(基準傷病の初診日より前にある傷病で「基準外傷病」といいます)による障害とを併合して、基準傷病による障害認定日以降65歳に達する日の前日までに初めて1級又は2級の障害の状態に該当したときは、請求により支給されます。なお、保険料の納付要件を満たしていることが必要です。

請求手続き

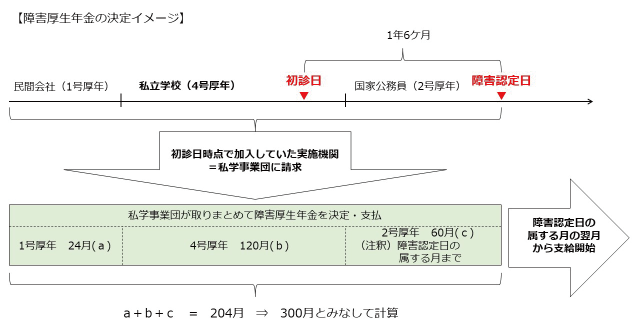

基本的に、初診日時点で加入していた実施機関が請求先となります。

計算方法

基本的に、初診日に加入していた実施機関が取りまとめ実施機関となり、他の実施機関にかかる厚生年金被保険者期間を含めて障害厚生年金を決定・支給します。年金額の対象となる被保険者期間は障害認定日の属する月までです。

なお、第1号から第4号厚生年金被保険者期間の合計が300月(25年)未満のときは、300月とみなして計算します。

障害等級1級 = A報酬比例部分 × 1.25 + B加給年金額

障害等級2級 = A報酬比例部分 + B加給年金額

障害等級3級 = A報酬比例部分(注釈)

(注釈)最低保障額は下表のとおりです。

|

対象者 |

年金額 |

|---|---|

|

69歳以下の人(昭和31年4月2日以後生まれ) |

623,800円 |

|

70歳以上の人(昭和31年4月1日以前生まれ) |

622,000円 |

A報酬比例部分

次の本来水準ルールと従前保障ルールのそれぞれで計算した額を比較して、いずれか高い額を年金額として採用します。

本来水準ルール

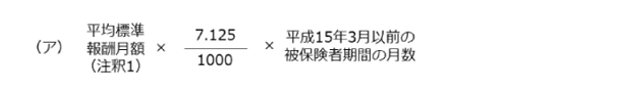

計算式は次のとおりです。(ア)(イ)を合算します。

(ア)平成15年3月以前の被保険者期間

(イ)平成15年4月以降の被保険者期間

従前保障ルール

(従前保障とは、平成6年の水準で標準報酬を再評価し、年金額を計算したものです)

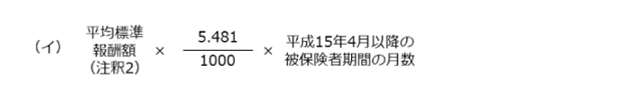

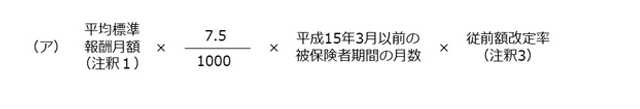

計算式は次のとおりです。(ア)(イ)を合算します。

(ア)平成15年3月以前の被保険者期間

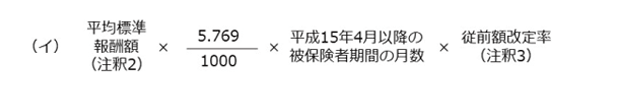

(イ)平成15年4月以降の被保険者期間

- 本来水準ルール及び従前保障ルールともに、複数の実施機関の厚生年金被保険者期間がある場合、実施機関ごとに上記の計算を行ない、合算した額を年金額とします。各実施機関分の年金額は、情報交換により各実施機関から提供を受けます。

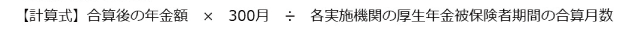

- 各実施機関の厚生年金被保険者期間を合算した月数が300月未満の場合、次の計算式により年金額を計算します。

(注釈1)

平均標準報酬月額は、原則として、平成15年3月以前の被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額を再評価した後の総額を、当該被保険者期間の月数で除して得た額です。ただし、昭和61年3月以前の被保険者期間を有する場合は、平均標準報酬月額の計算方法が異なることがあります。

(注釈2)

平均標準報酬額は、平成15年4月以降の被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額を再評価した後の総額を、当該被保険者期間の月数で除して得た額です。

(注釈3)

従前額改定率は、従前保障ルールの計算方法において、平成6年以降の物価変動率を年金額に反映させるための率です。

なお、本来水準ルールの再評価率と、従前保障ルールの従前額改定率は、物価や賃金の変動、マクロ経済スライド等により毎年度改定されます。

B加給年金額

障害等級2級以上の受給権者に、生計維持関係のある(注釈)65歳未満の配偶者(事実婚を含みます)がいる場合、障害厚生年金に加給年金額が加算されます。受給権を取得した後に配偶者を有することになった場合も加算されます。

(注釈)

生計を共にしている配偶者の年間収入が850万円(又は年間所得が655万5千円)未満である場合は、生計維持関係があるものと認められます。

加給年金額(令和7年度)

- 配偶者 239,300円

加給年金額の支給停止

加給年金額は、一定の条件に該当する場合、支給停止になることがあります。

加給年金額の失権

次の事由に該当した場合、加給年金額は失権します。

- 配偶者が65歳に達した

なお、加給年金額の対象となっている人が65歳から受給する老齢基礎年金には、一定の要件を満たすことで、その人の生年月日に応じて一定の額が加算されます。これを「振替加算」といいます。

振替加算はこちら - 配偶者が死亡した

- 受給権者との生計維持関係がなくなった(年間収入が850万円を超えた場合等)

- 受給権者と配偶者が離婚した

1に該当した場合は、私学事業団への問い合わせは不要です。

2から4に該当した場合は、私学事業団にご連絡ください。

障害の程度が変わった場合の年金額の改定

障害厚生年金の受給権者の障害程度を診査し、その障害程度が減退したとき、又は増進した場合においてその人から請求があったとき(その請求は、受給権を取得した日又は診査を受けた日から起算して1年を経過していなければできません)は、変更後の障害等級に応じて障害厚生年金の額を改定します。

ただし、障害等級3級の障害厚生年金の受給権者で、65歳以降である場合は、障害の程度が増進しても額の改定は行ないません。

なお、障害等級が2級から3級に減退したときには、障害基礎年金は支給停止になります。その後再び2級以上になった場合は、支給が再開されます。

経過的職域加算額(障害共済年金)についても、障害厚生年金と同様になります。

新たな障害が発生した場合(障害の併合)

障害等級2級以上の障害厚生年金の受給権者(受給権を取得した当時2級以上の障害に該当し、その後3級になった人を含みます)に、新たな障害が発生したときは、前後の障害を併合し障害厚生年金の額が改定されることがあります。

なお、併合した障害の程度による障害厚生年金を受ける権利を取得した場合、従前の障害厚生年金を受ける権利は消滅します。

新たに障害等級2級以上の障害が発生したとき

前後の障害を併合した障害の程度による障害厚生年金を支給することになります。

新たに障害等級3級以下の障害が発生したとき

前後の障害を併合した障害の程度が、当初の障害の程度より増進したとき(65歳に達する日の前日までの間に限ります)は、増進後の障害の程度に応じて障害厚生年金の額を改定します。

新たに国民年金の障害基礎年金にかかる併合事由が生じたとき

新たに障害基礎年金の受給権が生じたときは、両年金の障害を併合した障害の程度による障害厚生年金を支給します。

また、すでに障害基礎年金の受給権を有する場合において、障害基礎年金が併合により増進したときは、その併合後の障害の程度に応じて、障害厚生年金の額を改定します。

各種手続きについては担当係にご連絡ください。

支給停止

一定の要件に該当した場合、障害厚生年金に支給停止がかかることがあります。

障害等級に該当しなくなったとき

障害の程度が障害等級3級以上に該当しなくなったときは、その該当しない間、支給停止されます。その後65歳に達する日の前日までに、再び障害等級3級以上に該当した場合は、支給を再開します。

なお、支給停止された後、3級以上の障害に該当することなく65歳に達した場合(支給停止から3年経過した時点が65歳を超える場合は、3年経過した場合)、障害厚生年金は失権します。

障害補償を受けることができるとき

障害厚生年金と同一の傷病について労働基準法の障害補償を受けることができるときは、6年間支給停止されます。

在職中の支給停止

障害厚生年金は、在職中であっても支給停止されません。

ただし、経過的職域加算額(障害共済年金)は、私学に在職中の場合、全額支給停止されます。

担当部署

年金部年金第一課

電話:03-3813-5321(代表)

English Guide

English Guide サイトマップ

サイトマップ