令和 7年10月29日

加入者の家族で国内に居住し、3親等以内の親族で主として加入者の収入によって生計を維持している人が対象になります。ただし、被扶養者となる要件を満たしている場合に限ります。

被扶養者となる要件は、学校法人等から支給される扶養手当の条件とは必ずしも一致するものではありません。

なお、被扶養者となっていた人が、その要件を欠いたときは、加入者が「被扶養者取消申請書」により学校法人等を通して、私学事業団に申請しなければなりません。

被扶養者として認定申請する際は次の事項を確認してください。

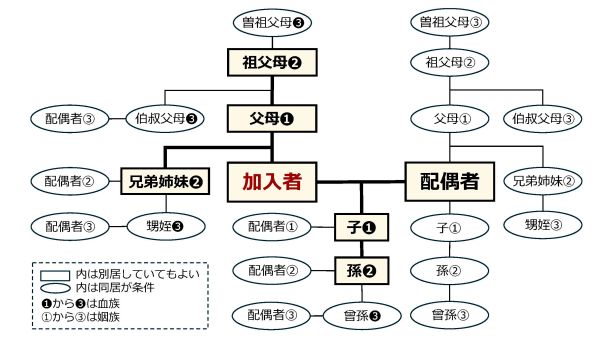

被扶養者となれる加入者の家族の範囲

3親等内の親族(内縁・養子縁組を含む)は、被扶養者となる要件を満たせば、被扶養者として認定できます。配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹は、同居の要件はありません。

被扶養者の範囲説明図

被扶養者の範囲説明図

加入者より優先する扶養義務者はいるか

被扶養者にしたい人からみて加入者より近い親族等がいる場合はその人の扶養義務が優先されますので、その親族等が健康保険や共済組合などの被用者保険に加入している場合(任意継続を含みます)は認定できません。また、その親族が国民健康保険に加入していても、収入が加入者より多い場合は、社会通念上その人に扶養能力があると考えられますので、被扶養者に認定できません。

例えば、母を認定したい場合は父が、兄弟姉妹等を認定したい場合は(1)兄弟姉妹の配偶者(2)父や母が、孫を認定したい場合は、孫の父や母が、加入者より優先して扶養しなければならない人に該当します。優先する扶養義務者が存在しない(死亡しているなど)か、優先する扶養義務者の収入が加入者の収入を下回っていることを客観的に明らかにすることができなければ、認定できません。

特に、配偶者はもっとも優先する扶養義務者になります(夫婦相互扶助義務)ので、子や兄弟姉妹を被扶養者に認定している場合で、その子や兄弟姉妹が結婚したときは、原則として被扶養者の認定を取り消さなければなりません。

被扶養者となれる収入限度額

被扶養者にしたい人の恒常的収入(今後見込まれる収入)が以下の認定要件内であることが条件となります。

|

収入の種類 |

60歳未満 |

60歳以上 |

|---|---|---|

|

給与等の収入がある人 |

年収130万円未満 |

年収180万円未満 |

|

障害の年金を受給している人 |

年収180万円未満 |

年収180万円未満 |

(注釈)

- 被扶養者の認定基準の収入は、所得税法上の「所得」とは異なります。

被扶養者の認定を受けようとしたときから今後見込まれる恒常的な収入の総額で、障害年金、遺族年金、児童手当、児童扶養手当などの非課税の給付も含まれます。 - 給与・年金は諸控除前の収入金額ですが、事業所得などは私学事業団が認める必要経費を控除した後の額となります。

- 雇用保険(失業給付)や健康保険の傷病手当金も収入となります。この場合、受給日額が3,612円以上の給付を受けている間(60歳以上は受給日額が5,000円以上である間)は、被扶養者になれません。

- 令和5年2月1日から、年収130万円未満(月額108,334円未満)から年収180万円未満(月額150,000円未満)に改定されました。

- 国の時限的な措置として、人手不足による労働の延長等に伴う一時的な収入増加分は、収入限度額に含めません。

- 令和7年10月1日から19歳以上23歳未満の人(配偶者は除く)については、年収130万円未満(月額108,334円未満)から年収150万円(月額125,000円未満)に改定されました。

子を扶養に入れる場合、夫婦どちらの被扶養者となるか

夫婦共同扶養の原則

子の扶養認定を申請する場合、被扶養者とすべき子の人数にかかわらず夫婦それぞれの年間収入の多い方の被扶養者となります。

その際収入を確認するものとして、年収見込証明書(事業主証明印のあるもの)、源泉徴収票のコピー、所得証明書等で確認します。

(注釈)

- 配偶者がすでに被扶養者として認定されている場合は、収入の比較は必要ありません。また、申請する子に対して学校法人等が扶養手当を支給する場合は収入の比較は省略することが出来ます。

- 加入者が配偶者と離婚(子の親権者が加入者)又は死別している場合は戸籍謄本で確認します。

夫婦共同扶養の場合における被扶養者認定の取り扱いの一部変更(令和3年8月1日から)

加入者(被保険者)とその配偶者の収入比較を行なう際の基準を健康保険者間で統一し子の認定がスムーズに行なわれることを目的として、厚生労働省から令和3年4月30日付で「夫婦共同扶養の場合における被扶養者の認定について(通知)」が発出されました。

この通知による私学事業団の事務の取り扱いにおける変更点は次のとおりです。

1 収入逆転等による扶養替えの場合

配偶者の被扶養者となっていた子を加入者の被扶養者として認定する際に、子が配偶者の被扶養者から取り消しされた日を確認する資格証明書等の添付を求めていましたが、添付不要とします。

この場合、配偶者の被扶養者となっている子の取り消し手続きは、私学事業団において被扶養者として認定を受けてから速やかに行なってください。

(注釈)

- 事由が生じた日(配偶者の被扶養者から取り消しとなった日)が明確でなくなるため、私学事業団でその届け出を受けた日(消印により発信年月日が確認できる場合はその日)が認定日となる可能性があります。

- 加入者の資格取得、配偶者や認定を受ける子の退職等認定の事由が生じた日が明確である場合の取り扱いに変更はありません。

2 産休・育休取得による一時的な収入の逆転の場合

産休・育休の取得期間中の扶養替えは従来どおり原則不要です。

ただし、当該休業期間中に第二子を出産し認定申請を行なう場合は、夫婦共同扶養の原則のとおり改めて収入比較を行なうため、結果として第一子と第二子が分かれて認定されるケースが生じる可能性があります。

なお、復職後も引き続き収入が逆転している(配偶者の収入が加入者の収入を上回っている)場合は、当該子については、復職日をもって配偶者の被扶養者として認定を受けることになります。配偶者の被扶養者として認定を受けたら、速やかに「被扶養者取消申請書」を提出してください。

被扶養者の国内居住要件

被扶養者の認定要件には、生計維持や収入にかかる要件に加え、「日本国内に住所を有すること(日本に住民票があること)」(以下「国内居住要件」といいます)があります。

国内居住要件の例外となる人

日本に住所(住民票)がなくても例外として被扶養者となる人

次の表1.から4.に該当するときは、国内居住要件の例外として被扶養者になることができます。

被扶養者の認定申請をするときは、生計維持関係・収入関係にかかる添付書類に加え、「被扶養者国内居住例外該当・不該当届出書」と確認書類を添付してください。また、国内居住であった被扶養者が国外に居住することとなり、例外として被扶養者になるときは、「被扶養者国内居住例外該当・不該当届出書」と確認書類を提出してください。

(注釈)

- 該当となる人

例外として被扶養者となることが確認できる書類を添付してください。 - 不該当となる人

例外として被扶養者であった人が帰国等により国内居住となったときも、忘れずに届け出てください。

|

例外として認められる人 |

確認書類の例 |

|---|---|

|

1.外国において留学をする学生 |

ビザ、学生証、在学証明書、入学証明書等の写し |

|

2.外国に赴任する加入者に同行する者(原則:配偶者、子のみ) |

ビザ、海外赴任辞令、海外の公的機関が発行する居住証明書の写し |

|

3.就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者(観光、保養又はボランティア活動等) |

ビザ、ボランティア派遣機関の証明、ボランティアの参加同意書等の写し |

|

4.加入者の海外赴任中に出産・婚姻等で身分関係が生じた者 |

出生や婚姻等を証明する書類等の写し |

(注釈)

確認書類が外国語で作成されているときは、翻訳者が記名した翻訳文を添付してください。また、確認書類について写しを添付する場合は、学校法人等(任意継続加入者の場合は本人)で原本証明をしてください。

日本に住所(住民票)があっても例外として被扶養者から除外される人

- 日本国籍を有さない人で、医療目的で来日する人(医療滞在ビザ)とその人の日常生活の世話をする人

- 海外で就労しており、日本でまったく生活していないなど、日本国内に生活の基盤がないと判断される人

- 1年を超えない期間で観光・保養等で来日している人

被扶養者が国外に転居した場合(上記「国内居住要件の例外となる人」にも該当しない人)

被扶養者の要件を欠くことになりますので、「被扶養者取消申請書」を私学事業団へ提出してください。

被扶養者の要件を欠くに至った理由欄は「6.その他」欄に丸印をし、「国内居住要件不該当」又は「例外として除外」と記入してください。取り消しの年月日欄は「国外へ転出した日」となります。

国民年金第3号被保険者に関する手続き

国民年金第3号被保険者についても国内居住要件が定められました。このため、被扶養配偶者にかかる、国内居住要件の例外(海外特例)に関する届け出又は第3号被保険者非該当(喪失)の届け出については、「国民年金第3号被保険者関係届」により手続きが必要となります。

担当部署

業務部資格課

電話:03-3813-5321(代表)

English Guide

English Guide サイトマップ

サイトマップ