更新:令和 7年09月01日

- 加入者

- 事務担当者

私学共済制度では、短期(医療)給付事業、年金等給付事業及び福祉事業(保健・医療・宿泊・貯金・貸付けの各事業)の三つの事業を行なっています。令和6年度における決算の概況について、事業別に説明します。

加入者数・標準報酬平均月額・標準賞与平均年額

6年度末の加入者数は、63万5,454人となり、前年度より9,602人(1.53%)増加しました。

掛金等の算定基礎となる標準報酬平均月額は381,762円となり、前年度より2,213円(0.58%)増額となりました。また標準賞与平均年額は1,257,272円となり、前年度より4,303円(0.34%)減額となりました。

標準報酬月額とは

私立学校の給与体系が一律ではないため、標準となる報酬月額表を定め、この表に加入者の報酬月額を当てはめたものです。掛金、保険料及び各種の給付金の算定基礎となり、基本給の他、扶養手当、通勤手当、残業手当など、すべての支給額を含みます。

標準賞与平均年額とは

年度末時点の加入者にかかる当年度内に支給された標準賞与の総額を年度末時点の加入者数で除して得た金額です。

短期(医療)給付事業

加入者や被扶養者の病気やケガ・出産・死亡・休業・災害などにかかる給付の他、介護保険制度にかかる介護納付金や高齢者医療制度にかかる支援金などの納付を行なっています。

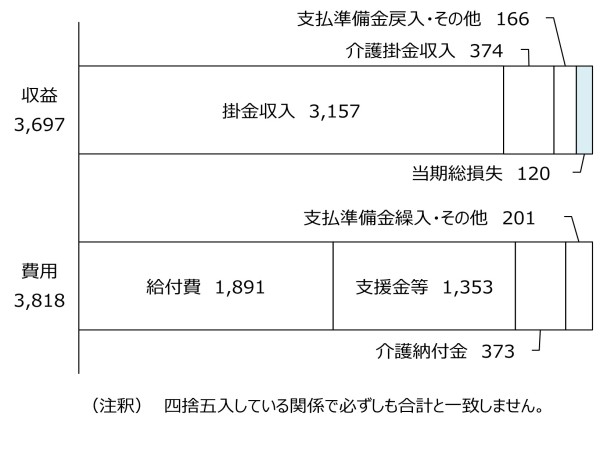

収益は、加入者の増加や掛金率の引き上げにより、掛金収入が119億円増加したことなどから、前年度より129億円(3.6%)増加し、3,697億円になりました。

費用は、給付費が39億円、支援金等が82億円増加したことなどから、前年度より145億円(4.0%)増加し、3,818億円になりました。

損益は、前年度から16億円(15.6%)の減益となる120億円の当期総損失を計上することになりました。この損失は積立金により整理されることになります(図1)。

図1 短期(医療)給付事業(短期勘定)の損益状況(単位:億円)

図1 短期(医療)給付事業(短期勘定)の損益状況(単位:億円)

年金等給付事業

厚生年金勘定

厚生年金勘定では、厚生年金保険法に規定する加入者の老齢、障害又は死亡にかかる年金又は一時金の給付、経過的な共済年金の給付の他、基礎年金拠出金、厚生年金拠出金などの納付を行なっています。

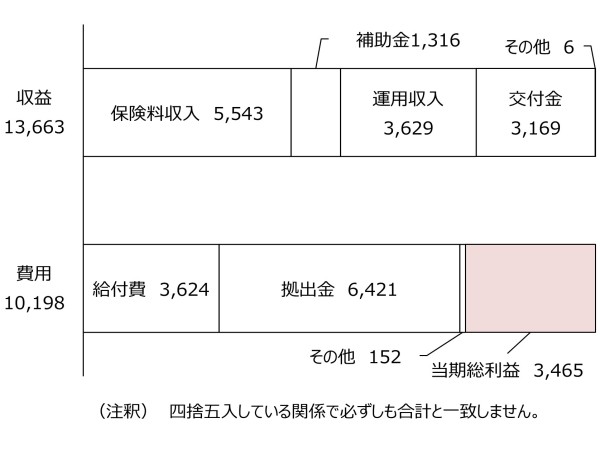

収益は、保険料収入が増加したことなどから、前年度より263億円(2.0%)増加し、1兆3,663億円になりました。

費用は、給付費や拠出金が増加したことなどから、前年度より650億円(6.8%)増加し、1兆198億円になりました。

損益は、前年度より388億円(10.1%)の減益となる3,465億円の当期総利益を計上することになりました。この利益は、将来の年金等給付のために積み立てることになります(図2)。

年度末の年金者数は、63万995人で前年度より2万6,787人(4.43%)増加しました。

図2 年金等給付事業(厚生年金勘定)の損益状況(単位:億円)

図2 年金等給付事業(厚生年金勘定)の損益状況(単位:億円)

退職等年金給付勘定

退職等年金給付勘定では、加入者の退職、職務上の障害又は死亡にかかる年金又は一時金の給付などを行なっています。

2年10月から、加入者及び学校等の負担を軽減するため、厚生年金勘定職域年金経理から掛金率0.3%相当額を受け入れ、当該受入金を財源として掛金率の軽減を図り1.20%としています。

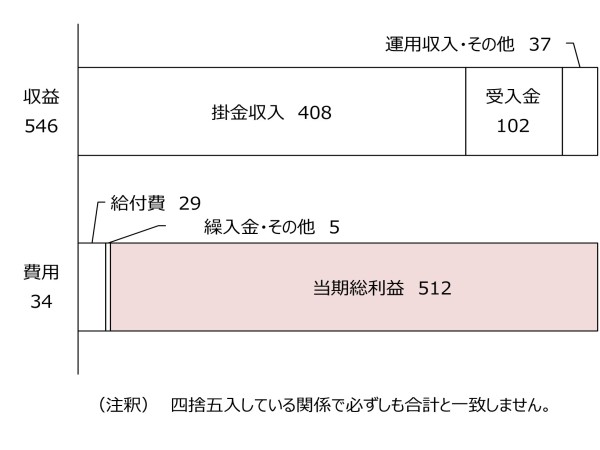

収益は、掛金収入、受入金及び運用収入が増加したことから、前年度より17億円(3.2%)増加し、546億円になりました。

費用は、給付費が増加したことなどから、前年度より7億円(25.7%)増加し、34億円になりました。

損益は、前年度より10億円(2.0%)の増益となる512億円の当期総利益を計上することになりました。この利益は、将来の年金等給付のために積み立てることになります(図3)。

年度末の年金者数は、9万523人で前年度より1万2,524人(16.06%)増加しました。

図3 年金等給付事業(退職等年金給付勘定)の損益状況(単位:億円)

図3 年金等給付事業(退職等年金給付勘定)の損益状況(単位:億円)

福祉事業

保健事業

加入者や被扶養者の健康の保持増進を目的に、人間ドック利用費用補助、特定健康診査・特定保健指導、ヘルスケアポイント、契約施設の割引事業などの保健事業を行なっています。

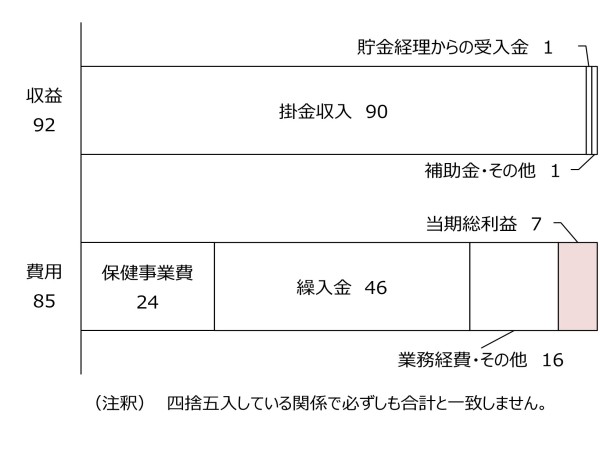

6年度の保健事業費は24億円でした。そのうち人間ドック利用費用補助が約54%、特定健康診査等の給付費が約17%を占めています。

また、医療経理へ14億円、宿泊経理へ32億円、計46億円を繰り入れました(図4)。

(注釈)

福祉事業分の掛金収入は、保健経理で受け入れ、医療経理・宿泊経理へ資金の繰り入れを行なっています。

図4 保健事業(保健経理)の損益状況(単位:億円)

図4 保健事業(保健経理)の損益状況(単位:億円)

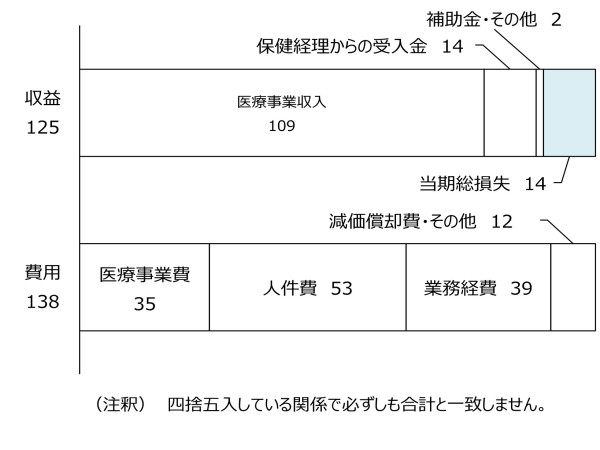

医療事業

東京臨海病院を運営しています。

収益は、医療事業収入が増加したことなどから、前年度より1億円(0.7%)増加し、125億円になりました。

費用は、人件費や業務経費が増加したことなどから、前年度より4億円(3.3%)増加し、138億円になりました(図5)。

図5 医療事業(医療経理)の損益状況(単位:億円)

図5 医療事業(医療経理)の損益状況(単位:億円)

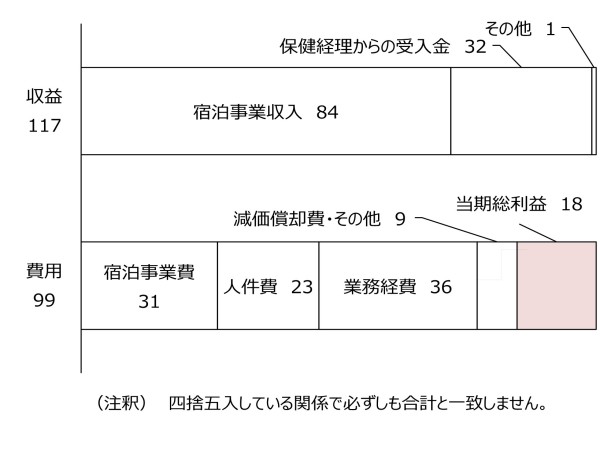

宿泊事業

ガーデンパレスや宿泊所・保養所を全国16か所で運営しています。

収益は、宿泊事業収入が増加したことなどから、前年度より9億円(8.3%)増加し、117億円になりました。

費用は、材料費高騰の影響などにより、宿泊事業費が増加したことなどから、前年度より3億円(3.7%)増加し、99億円になりました。(図6)。

図6 宿泊事業(宿泊経理)の損益状況(単位:億円)

図6 宿泊事業(宿泊経理)の損益状況(単位:億円)

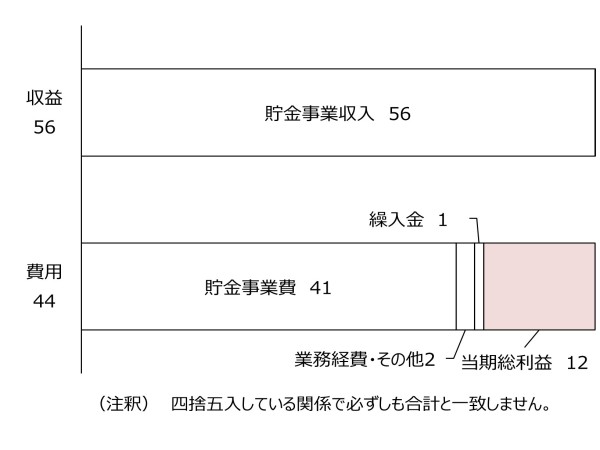

貯金事業

積立貯金、積立共済年金及び共済定期保険の事業を行なっています。

収益は、信託収益の増加により、貯金事業収入が増加したことから、前年度より5億円(9.9%)増加し、56億円になりました。

費用は、貯金利率の引き上げによる支払利息の増加により、貯金事業費が増加したことなどから、前年度より12億円(38.4%)増加し、44億円になりました(図7)。

なお、積立貯金の年度末の加入者数は、17万4,100人、貯金残高は、1兆2,425億円となっています。

また、積立共済年金の加入者数は、3万2,225人、共済定期保険の加入者数は、6万3,204人となりました。

図7 貯金事業(貯金経理)の損益状況(単位:億円)

図7 貯金事業(貯金経理)の損益状況(単位:億円)

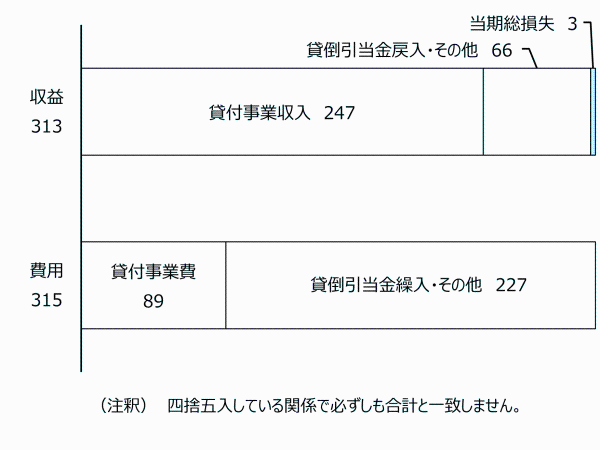

貸付事業

加入者が臨時に資金を必要とするときに、その資金を貸し付ける事業を行なっています。

収益は、貸付金残高の減少による利息収入の減少により、貸付事業収入が減少したことなどから、前年度より3千3百万円(9.5%)減少し、3億1千3百万円になりました。

費用は、貸付事業費の減少などから、前年度より9百万円(2.7%)減少し、3億1千5百万円になりました(図8)。

図8 貸付事業(貸付経理)の損益状況(単位:百万円)

図8 貸付事業(貸付経理)の損益状況(単位:百万円)

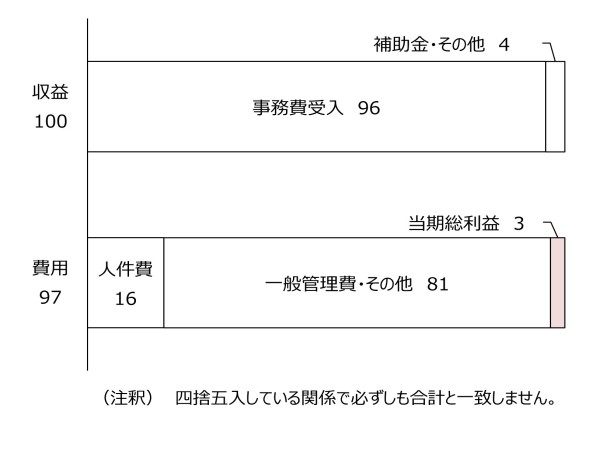

その他事務費等

短期(医療)給付事業と年金等給付事業の事務に要する費用を賄っています。

収益は100億円となり、そのうち国庫補助金として3億2,286万円が補助されました。

短期給付や年金等給付の決定、加入者の資格取得、標準報酬月額の改定、掛金等額の調定などの事務に要する費用は、97億円になりました(図9)。

図9 その他事務費等(共済業務勘定)の損益状況(単位:億円)

図9 その他事務費等(共済業務勘定)の損益状況(単位:億円)

担当部署

財務部主計課

電話:03-3813-5321(代表)

English Guide

English Guide サイトマップ

サイトマップ